Sin categoría

En México miles de niñas se convierten en madres aún contra su voluntad, tan solo en 2024, más de 56 mil niñas entre 10 y 16 años dieron a luz, este dato por sí solo es alarmante, pues nos habla de infancias truncadas, de un sistema que en la ley dice proteger a los menores, pero en su aplicación se queda corto, pues aunque la constitución marca los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, hay zonas en las que aún se permite el matrimonio infantil y muchas de las menores que llegan a una clínica de salud terminan declarando vivir en unión libre.

Detrás de las cifras que indican que alrededor de 22 niñas se convierten en madres cada día, también hay mucha violencia, comenzando por datos de abuso sexual, pues es aberrante pensar que hay diferencias de hasta 75 años entre los padres y las madres que han dado a luz. Datos publicados por la secretaría de salud muestran a niñas desde los 10 años truncando una infancia por tener que convertirse en madres, un gran número aún contra su voluntad y el resto sin siquiera tener la madurez para poder hablar de un consentimiento.

El tema es polémico no solo por las diferencias de edad entre los padres y las madres, lo es porque a esa edad no se tiene ni la madurez física ni emocional para poder hablar de una relación consensuada, claramente estas cifras muestran una violencia estructural donde se cruza también otra realidad latente en el país, la pobreza que muchas veces se disfraza de usos y costumbres para justificar que una niña sea entregada en matrimonio o vendida a alguien de la tercera edad.

Las Entidades con mayor índice de matrimonios infantiles y alumbramientos son Chiapas, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Puebla, de los nacimientos reportados solo un 14% corresponde a comunidades indígenas, por lo que las diferencias mostradas y el que tantas menores se vean en la necesidad de convertirse en madres en realidad responde a un abuso sostenido, donde los padres pertenecen incluso a círculos cercanos en la familia o son partícipes de redes de trata de personas y prostitución.

Con la viralización de estos datos surgieron también comentarios activistas que exigen la no normalización de esta información, si bien hay Estados donde los números crecen la realidad no es ajena a lo largo y ancho del país, tampoco está limitada a contextos rurales, pero sí tiene estrecha relación con el abuso sexual, lo que nos exige generar una mayor prevención en los distintos espacios.

No se trata solo de una infancia trunca, sino de los derechos vulnerados de mujeres que ni siquiera tuvieron oportunidad de defender su cuerpo e incluso de decidir si querían o no ser madres. Personas como Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de gobernación, mostraron su inconformidad a través de redes sociales e hicieron un llamado para regular la interrupción legal del embarazo pues en más de un caso además de las secuelas físicas de estas vivencias, quedan daños psicológicos y emocionales.

Estos datos deben conocerse y viralizarse pues son un llamado urgente para que las niñas puedan disfrutar de un desarrollo libre de violencias, como sociedad nos pide no normalizar estos sucesos, tener más atención a comportamientos de violencia dentro del hogar, mantener una educación sexual clara en los distintos niveles educativos, no revictimizar en las distintas dependencias de salud y ofrecer un acompañamiento legal y psicológico a las víctimas de abuso sexual, porque aunque nos cueste nombrarlo cada uno de esos embarazos es producto de un abuso pues se trata de encuentros entre adultos con menores.

De los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México tiene la tasa más alta de natalidad en mujeres adolescentes, no podemos seguir considerando esto como una excepción o problema ajeno, urge poner a las infancias al centro para avanzar hacia una nación más justa, igualitaria y humana.

“La novela total de Carlos Fuentes.”

Mtro. José Miguel Naranjo Ramírez.

Toda la primera parte de “Terra Nostra” sucede en el “Viejo Mundo”, es decir, Europa. Y si bien el punto de partida de la novela está en Francia, lo esencial de la historia acontece en España. De hecho, el personaje central es el rey Felipe II. Debemos tener claro que estamos leyendo una novela, esto implica que es una historia inventada, ficcionada. Por lo mismo no debe sorprendernos que el autor narre los hechos como mejor le parezcan o como desee hacerlo, lo anterior explica detalles que pueden parecernos inverosímiles, e incluso, podrían llegar a pensar que el autor relata hechos incorrectos, no, para nada. Carlos Fuentes en esta fenomenal novela juega con la historia, revierte la misma, la descompone a propósito. Por ejemplo: aquí Felipe está casado son Isabel, quien aparece como la heredera del reino de Inglaterra. No obstante, Felipe se casó con su prima hermana María “la sanguinaria”, la que fue hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Recordemos que Isabel fue hija del mismo rey y de Ana Bolena y nunca se casó. De la misma manera, Juana la loca, quien en la vida real es abuela de Felipe, aquí pasa como su madre. Este tipo de relaciones y parentescos de los personajes no afectan en nada la comprensión de la historia, sólo lo menciono para que el lector tenga clara las reglas de juego al momento de ingresar al universo de la novela.

Los larguísimos monólogos de Felipe en momentos son tediosos y en instantes maravillosos. Lo mismo sucede con Isabel su esposa. Felipe duda de todo; de la fe, la salvación, de su misión, rememora cuando fue joven y convivió con Celestina. Debemos recordar que en este amplio capítulo Felipe es un hombre adulto, y mucho de lo que conocemos son sus recuerdos. Al ser rey, al ser un hombre de poder, ha tenido que asesinar, dañar, imponer, en su caso no necesitaba mentir, porque como su poder era considerado divino, lo que Felipe ordenaba eso se hacía. Hay un monólogo donde el personaje se siente abrumado, confundido. Se pregunta si los pobres son más felices que él, porque si bien es verdad que tiene todo el poder terrenal para dar vida o quitarla, para poseer a la mujer que él desea, también es verdad que ese mismo poder lo controla, lo limita, lo domina. Vive para ejercer el poder, para conservarlo, no para gozarlo. Esa ha sido siempre la realidad del poder. Tú no lo ejerces, el poder te esclaviza. El asunto se complica cuando se acerca el final de su vida. Se pregunta si valió la pena vivir esclavizado dañando, en lugar de vivir tranquilo y en libertad. Recuerda que el mismo poder causó muchos males a sus súbditos y a su propia familia. Nadie sale ileso con la enfermedad llamada poder.

Lo mismo siente Isabel. La señora es una mujer infeliz, su esposo nunca la ha poseído, vive con la angustia de no poder darle a España un heredero al trono. Tuvo que suceder una desgracia para que su marido la viera desnuda: “Él también se desnudó ante mí por vez primera y última…por fin la sentí, grité y le rogué se retirara.” Queda muy claro que nunca la penetró. Hasta aquí el lector puede pensar que nos encontramos con una historia inventada pero lineal, pues no. La novela va acompañada de sucesos fantásticos. Recordemos que, al inicio de la historia, Polo Febo vio nacer a un niño misterioso que tenía seis dedos y una cruz de carne en la espalda. Bueno, este ser misterioso estará reencarnando en diversos seres, pero siempre es el mismo. El tema de la reencarnación y la identidad en la novela resulta permanente y clave para ir comprendiendo los raros surgimientos de algunos personajes. Sin olvidar que Ludovico y Celestina nunca desaparecen y resurgen en diversas épocas y con distintas funciones en la trama.

Aclarado lo anterior y ya estacionados en el palacio donde vive Felipe II y toda su corte, aparecerán en escena tres personajes que llegaron tirados por el mar, estos protagonistas tienen seis dedos y la misma cruz de carne en la espalda. Uno de ellos se llama Juan Agrippa. De éste se apodera la señora Isabel. Una vez que lo encuentran, Guzmán, personaje cercano al rey, traicionando a su amo ayuda a la señora para llevarle a su recamara al bello náufrago rescatado. El joven no despierta, parece que ha llegado de otro mundo. Isabel le empieza a platicar su vida; su infancia en Inglaterra, el momento en que llegó a vivir siendo una niña a España para ser desposada por el heredero al trono, los fracasos de una vida, las desilusiones de todas las ilusiones, y le confiesa que al final decidió pecar, porque comprendió que una vida sin pecado no es vida, acto seguido, con gusto y por deseo se le entregó al fraile Julián, el pintor de la corte. Mientras todo esto le contaba a su bello joven rescatado, escondido y protegido, Isabel como había decido gozar, como decidió pecar para poder ser salvada de la nada, estaba puesta y dispuesta a seguir gozando, sólo que ahora lo haría con el joven que ella deseaba:

“La señora se desvistió lentamente. Sin turbar el reposo del joven, llamándole pequeño escorpión dormido, como los bichos soñolientos que se paseaban dentro de las cajas de cristal, diciendo que había vuelto a encontrar sus duraznitos perdidos, a la vez suaves y rugosos y con sus duros huesos en el centro de la sabrosa y pulposa carne, colgando como dos frutas maduras del árbol de su dorada piel, lo lamió, lo besó, y cuando lo tuvo despierto y fuerte como una espada de fuego y mármol, tan fría que quemaba, tan ardiente que helaba, se sentó encima de él y lo clavó entre sus piernas, lo sintió quebrar la selva negra, separar los labios húmedos, entrar sueva y duro; así deben ser las llamas que consumen a los condenados, se le dijo, condéneme entonces, acérqueme de prisa al infierno, pues no sé distinguir entre cielo e infierno, si éste es el pecado confúndanse en mi carne la salvación eterna y la eterna pérdida: llamarada de carne, serpiente devoradora de mis negros murciélagos, hijo del mar, Venus y Apolo, mi joven dios andrógino, acaríciame las nalgas, hazme sentir la respiración de tus compañones bajo mis muslos bien abiertos para ti, entiérrame un dedo en el culo, ábreme bien los labios, allí siento, juguetea con mis pelos lacios y mojados, déjame pegarlos a los tuyos, allí siento, allí, allí, allí muero porque no muero, allí, allí, clávame tu micer que es mi verdadero señor, méteme tu mandragulón que es mi verdadera raíz, sé mi cuerpo y déjame darte el mío…”

Mientras Isabel disfrutaba a Juan Agrippa, Juana la loca encontró al llamado príncipe bobo. Con las mismas características físicas del amante de Isabel. A este joven no le fue tan bien, porque la vieja loca, muy enloquecida, lo casó con su fiel escudera Barbarica, una enana que se pasaba todo el día aventándose flatulencias. El tercer protagonista misterioso llegará con Celestina, la misma joven que fue violada por el padre de Felipe en el día de su boda, y la misma mujer que por gusto se entregó en su juventud a Felipe. Por cierto, ahora de viejo, Felipe la recordaba y creía que su vida sería otra si hubiera huido a otro mundo con Celestina. Más no lo hizo y eligió el poder, por eso vivía en plena miseria.

Guzmán es el siervo más cercano a Felipe. Este personaje representa la esencia de la política real. Si tiene que mentir, miente, si traicionar, tracciona, si tiene que arrodillarse lo hace. Es la esencia del político de ayer y de hoy, por eso “triunfaba y triunfan”. Guzmán detectó que su amo se moría en la nada, por lo que con artimañas le llevó a Inés. Una joven hermosa que estaba en el convento dispuesta a entregar su vida a Cristo, aunque se notaba que las pulsaciones le llegaban seguido, porque se distraía mucho viendo a los obreros y trabajadores que construían el enorme palacio. Esa noche Felipe disfrutó a Inés. Sintió que la juventud le regresaba. Que el reloj retrocedía. Lo que más le rejuveneció fue el acto de que al poseerla, ella lo miraba a los ojos y él a ella. Sólo así hay entrega total. Mirándonos. Mirándonos. Mirándonos:

“Un hombre y una mujer solos, juntos, incapaces de ofrecer algo más que su encuentro agotador, suficiente, fugaz, eterno, imposibilitado para extenderse a otro reino que no sea el de su propia instantaneidad…de todos mis actos menos de éste, hoy, contigo, que a nada conduce, que en sí mismo se consume, aquí y ahora, se basta a sí mismo y es un circulo de deleitosas llamas; de nada viene y a nada va, y sin embargo es el placer más grande y el más grande valor; no nos exige el cálculo, el afán, el empeño sostenido y el largo tiempo de las empresas que nos prometen un lugar bajo el sol; y sin embargo, gratuito como es, vale más que ellas…; ¿éste es el amor, Inés, este acto que no le pertenece a nadie y a nada más que a ti y a mí?”

Y sí, ese acto genuino, leal en la adquisición, honesto en la entrega, representa ser parte importante del amor. Empero, Felipe no podía gozar de él, porque eligió el poder, y, por todo el poder que tengas, hay cosas que no se pueden obligar a hacer, amar es una de ellas. En este largo capítulo: “El viejo mundo”, la historia concluye con la cruel muerte de Juana la loca, quien por fin se fue a descansar y dejó descansar a su difunto esposo Felipe el hermoso. Juan Agrippa abandonó a la señora Isabel y resultó ser la encarnación del don Juan de Tirso de Molina y otros don Juanes. Por eso, al final Felipe permite que en su alcoba disfruten del amor el joven de seis dedos y la cruz en la espalda y la bella Celestina, quizás, porque es una manera de premiar el amor sincero o, tal vez, porque en este joven reencarnó algo del espíritu sensible que una vez llegó a tener Felipe cuando fue mozo. Así termina la primera parte, dejaremos el viejo mundo.

Correo electrónico: miguel_naranjo@hotmail.com

Twitter@MiguelNaranjo80

Facebook: José Miguel Naranjo Ramírez

Los seres humanos estamos llenos de diferencias, mismas que deberían constituir nuestra mayor fortaleza, sin embargo, en pleno siglo XXI pareciera que estas diferencias son motivo suficiente para separarnos y generar prácticas constantes de racismo y discriminación. Sí, aunque nos cueste creerlo México es racista y con su misma gente.

Cuando escuchamos la palabra racismo pensamos en movimientos como los generados en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd o en la lucha por la defensa de derechos humanos que durante siglos han librado las personas cuyo color de piel no es blanco, sin embargo, el término sigue siendo ajeno a las y los mexicanos, aunque constantemente perpetremos actos de discriminación por diferencias similares.

El racismo es latente en nuestro país, muestra de ello es el trato preferencial que tienen personas de tez blanca en múltiples lugares del país, las oportunidades de trabajo que se ven disminuidas ante el oscurecimiento de la piel, los estereotipos que quizás de forma inconsciente construimos y se ven replicados en el entorno mediante medios de comunicación.

Un ejemplo es el video viralizado de una mujer agrediendo verbalmente a un policía de CDMX, donde le gritaba de manera peyorativa “indio”, “naco” y otras palabras por haberle puesto una araña a su carro y no querer pagar el parquímetro. Acciones como esa suceden diario, principalmente en espacios de gran desigualdad económica, hasta pareciera irreal que alguien de una tez no blanca pudiera acceder a otras oportunidades.

Lo más preocupante es que esta discriminación no es solo anecdótica, sino estructural. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), realizada por el INEGI, el 23.7% de la población mexicana declaró haber sido discriminada en el último año por motivos de tono de piel, forma de vestir o clase social. Esta cifra aumenta al 29% entre personas indígenas, y al 34% en personas con discapacidad.

Además, el estudio “Por mi raza hablará la desigualdad” del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Colegio de México, señala que las personas con piel más clara tienen 52% más probabilidades de acceder a educación superior que quienes tienen piel más oscura. En lo laboral, quienes tienen tono de piel más claro ganan hasta 60% más que quienes tienen tono de piel más oscuro, incluso realizando funciones similares.

Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad significativa. En televisión, comerciales o revistas, predomina una imagen estandarizada de belleza: blanca, delgada, con rasgos europeos. Esta representación refuerza la idea de que el éxito, la riqueza y la belleza son exclusivas de ciertos sectores de la población, dejando fuera a la gran mayoría de mexicanos y mexicanas, que se reconocen como morenos o de piel cobriza.

Este racismo no solo es cultural, también es político. La representación de pueblos indígenas en espacios de toma de decisiones es prácticamente nula. Aunque México reconoce más de 68 grupos lingüísticos originarios, sus voces siguen siendo sistemáticamente ignoradas o utilizadas como símbolo folklórico, pero no como actores activos en la vida pública nacional.

Reconocer que lo anterior es parte de nuestra realidad es el comienzo de cambios estructurales necesarios para avanzar, comenzando con la educación básica donde reconozcamos la diversidad y las diferencias como una fortaleza, tener campañas de sensibilización y exigir una mayor representación, donde la diversidad sea tangible incluso en las narrativas cotidianas. Comencemos a transformar nuestros prejuicios para después lograr mejores formas de convivir.

“La novela total de Carlos Fuentes.”

Mtro. José Miguel Naranjo Ramírez.

En la historia de las letras contemporáneas nos encontraremos con algunas novelas que son consideradas verdaderos clásicos de la literatura, no obstante, leerlas resulta un enorme reto. El reto se encuentra en lo complejo de la trama, la especialidad del lenguaje, la multiplicidad de hechos, contextos, personajes, la aparente poca claridad o lo difícil que puede resultar ir comprendiendo el desarrollo de la historia, entre muchas características más que hacen que la lectura sea complicada. Ahora bien, así como desde un inicio la lectura nos exige absoluta concentración, e incluso, te obliga a ir con papel y lápiz en mano apuntando personajes, lugares, referencias, pese a estas exigencias, luego luego se detecta que estamos ante una obra profunda, valiosa, revolucionaria, en esencia, estamos ante una novela total.

Dentro de la anterior descripción ingresan varias novelas fundamentales, citaré sólo algunas: “Ulises” de James Joyce, “Rayuela” de Julio Cortázar, “La casa verde” de Mario Vargas Llosa, y aquí me permitiré ingresar a “Terra Nostra” de Carlos Fuentes. Esta mastodóntica novela fue publicada hace cincuenta años y es considerada una de las obras cumbres de Carlos Fuentes. Quizás, la menos leída por compleja y exigente, pero créanme que una vez que se le pierde el miedo y nos adentramos a su universo, nos toparemos con una obra maravillosa. Recuerdo que esta obra la leí por primera vez en el 2020, me costó mucho, en aquel año mi dictamen fue: “magistral, mas no la vuelo a leer.” Hace unos días me reuní con mi amigo el filósofo Gustavo Salmerón Jiménez y él recordó que la novela está cumpliendo cincuenta años de haber sido publicada, por lo que me sugirió hiciera el ejercicio de releerla y escribiera cinco artículos en este mes de julio para conmemorarla. He aceptado semejante reto y de manera honesta hasta donde voy en la relectura, debo confesarles que me está gustando mucho más que la primera lectura. Así que, sin más preámbulos acompáñenme y vayámonos a vivir al inigualable universo de: “Terra Nostra”.

De entrada, la novela es muy voluminosa, el asunto se complica más porque la trama es amplia, diversa, aparecen un sinfín de personajes, al inicio lo que se va relatando pareciera que no tiene continuidad, ilación, desde luego que si la tiene, esto se percibe al avanzar en la lectura. Por lo antes expresado, trataré de narrarles de forma estructurada cómo va desarrollándose la historia, sin limitarme a resaltar momentos fundamentales de la misma. Todo inicia en París un 14 de julio, la fecha de este inicio no queda clara, puede ser un tiempo contemporáneo o un tiempo remoto. Sin olvidar que un 14 de julio de 1789 estalló la revolución francesa. Algo más, claramente los sucesos de París son de distintas épocas, lo explico: el personaje central de este capítulo se llama Polo Febo. Polo verá nacer a un niño que acaba de parir Madame Zaharia, este niño tiene la peculiaridad de tener seis dedos en cada pie y una cruz de carne en la espalda. Polo recibe una carta misteriosa, en esa carta le dicen que debe bautizar al niño recién nacido con el nombre de Iohannes Agippa. La carta es firmada por Ludovico y Celestina. (Personas que no conoce.)

Polo deja al niño con su madre. Polo trabaja para en un café en el centro de París, su trabajo consiste en colgarse en la espalda y pecho anuncios para promocionar el café. Por eso es nombrado como el hombre sándwich. Polo se topa con sus patrones quienes son tipos miserables, empero, ese día sus patrones llevan comida y bebidas gratis a la iglesia para dárselas a los peregrinos. Polo se extraña que sus tacaños jefes regalen algo, él decide acompañarlos. En todo este apartado hay una amplia y detallada crítica sobre la temática en cuestión, y, a la par suceden variados hechos, ejemplo; un policía persigue a un convicto por las alcantarillas de París, los lectores sabemos que estos personajes son Javert y Jean Valjean, protagonistas centrales de la novela: “Los miserables” de Víctor Hugo. Regresamos a conocer lo que sucede con Polo Febo y lo interesante está en que uno de los peregrinos se le acerca y le dice que es Ludovico, el mismo que le envió la carta arriba señalada. Polo sale de la iglesia y camina con una sensación de incertidumbre, llega a un puente y allí ve a una joven que dibuja, se le acerca y después de algunos sucesos, ella se presenta como Celestina, le dice a Polo una frase que lo impresiona tanto que Polo pierde el equilibrio y cae al Sena…

Dejamos París y nos situaremos en la España del siglo XVI. La novela empieza a hacerse más clara y precisa en cuanto a la ubicación de personajes reconocibles y que hasta ahora son centrales en la trama. Considero que el personaje clave es Felipe II Rey de España. Por cierto, la novela se compone de tres capítulos; estamos en el primero titulado: “El mundo viejo”. El título del capítulo explica el contexto en que se desarrolla la historia. La España imperial. La España gobernada por Felipe II. Esto incluye desnudar ese mundo viejo autoritario, religioso, intransigente. También permite que aparezcan más personajes, verbigracia, Carlos V, padre de Felipe II, Juana la loca, abuela del mismo rey. El apartado que dedica a Juana la loca es magistral, porque además de ser un hecho histórico, Carlos Fuentes lo recrea con una maestría sinigual. Imagínese usted acompañar a Juana en su andar errante con el cuerpo finado de su amado esposo Felipe el hermoso y no poder convencerla que debía darle cristiana sepultura, que Felipe estaba muerto y debía dejarlo descansar: “La primera vez que volví a besarlo, señor caballero, tuve que romper el sello de plomo, la madera, las telas de cera que le envolvían. Pude, por fin, hacer lo que quise con ese cuerpo. Habían sido generosos y permisivos conmigo. Que nadie la contraríe en nada, que nadie haga nada que pueda malcontentarla; hágase su voluntad y protéjase su salud y que poco a poco ella misma se convenza de la necesidad de enterrar el cuerpo; eso murmuraron, con estúpido aire de compasión.”

Debemos recordar que Felipe el hermoso y Juana la hija de los reyes católicos, fueron los padres del futuro Carlos V; el emperador que en las tierras donde gobernaba nunca se ocultaba el sol. Es decir, cuando en el nuevo mundo era de noche, en el viejo era de día y Carlos gobernaba lo que hoy es España, México, Alemania, Países Bajos, etc. Agregando lo siguiente, si bien la obra está centrada en Felipe II, el autor en momentos se regresa en el tiempo, sobre todo en la etapa cuando Felipe es muy joven, ahí naturalmente quien ejercía el poder era su padre Carlos V. Un día su padre salió a cabalgar con su imberbe hijo Felipe, llegaron a un lugar donde se celebraba una fiesta, la gente al ver llegar al señor se quedó paralizada, con un dejo de temor. El miedo se producía porque todos sabían que el señor poseía el derecho de pernada, en palabras claras; que la virgen esposa primero debía ser desvirgada por el rey y ya después podía ser poseída por su esposo. Estos pobladores no avisaron nada al señor de que habría boda, por supuesto que nunca pensaron que en plena fiesta se apersonaría.

El señor se bajó de su caballo y reclamó su derecho, todos bajaron la cabeza y el señor le dijo a su hijo Felipe que le cedía el derecho, que él desvirgara a la bella joven de dieciséis años, entonces, Felipe se metió a una habitación con la joven. Mas, el joven no pudo poseerla al ver la cara de tristeza y seguramente de odio de la joven. Además, Felipe en ese instante por su edad era un joven idealista, por lo que le dijo a su padre que él no podía ni deseaba poseerla, que perdonaba a la bella mujer. Carlos V se molestó y respondió a su hijo que no podía tener esos sentimientos, que estaba en su derecho y debía ejercerlo, acto seguido, Carlos V no quiso disculpar a la joven y él si la poseyó. La mujer quedó destrozada, lo sorprendente es que esta mujer también se llama Celestina. Nunca más pudo tener relaciones con su marido, esa misma noche decidió irse al monte, esconderse, huir. Carlos V molesto con su hijo le ordenó que se fuera a su casa y que luego lo vería y platicarían sobre esta actitud.

Felipe se fue caminando por los campos. Celestina también. De pronto en una fiesta se encuentran Felipe, quien se hizo pasar como cualquier persona, no como el heredero al trono. Allí convivirán largamente y al final se sentarán a platicar cinco personajes: Celestina, la joven violada, ahora convertida en hechicera. Ludovico, un brillante estudiante de teología perseguido por sus ideas. Pedro, un campesino ultrajado por la autoridad. Simón, un monje que ayudaba a los enfermos y desprotegidos, y, Felipe, el futuro rey quien platicaba sin que aparentemente los demás supieran quién era en realidad. (Celestina si sabía y voluntariamente se acostó con él, lo que nos enseña que a la fuerza se puede violar, más nunca poseer, la posesión es mutua y pasa más como una entrega genuina.)

Con estos cinco personajes, Carlos Fuentes escribe un apartado intitulado: “La ciudad del sol”. Sí, tal cual como reza el título de la inmortal y utópica obra de Tommaso Campanella. Aquí cada personaje disertó sobre la podredumbre del mundo y cómo les gustaría que fuera éste, como es de esperarse, Celestina soñaba con este mundo: “Todos miraron a Celestina y la muchacha apretó las manos contra los senos, cerró los ojos, se imaginó que nada sería prohibido y que todos los hombres y todas las mujeres podrían escoger a la persona y al amor que más desearán, pues todo amor es natural y bendito; Dios aprueba todos los deseos de sus criaturas, si son deseos de amor y de vida y no deseos de odio y de muerte.” Simón soñó con un mundo sin enfermedades y muerte. La postura de Simón causó un gran debate, porque alguien manifestó que la muerte le da razón a la vida. Si viviéramos en un paraíso, sin voluntad, qué mérito y sentido tendrían nuestros actos:

“Pues ésta es la flaqueza de tu sueño, monje; si la carne no puede morir, entonces el espíritu morirá en su nombre. La vida deja de tener valor; yo he negado la libertad de los hombres y ahora los hombres no pueden cambiar la esclavitud por la muerte. No pueden ofrecer la única riqueza que un hombre oprimido es capaz de dar por la libertad de otros hombres: la muerte.”

Aunque la respuesta a Simón se la dio Felipe y es una postura contra lo que él mismo representa, resulta ser una respuesta maravillosa. Reitero, en su juventud Felipe tuvo ciertos sentimientos idealistas. Los personajes se separarán y cada quien intentará seguir su vida no en el mundo ideal sino en el real, la historia continúa.

Correo electrónico: miguel_naranjo@hotmail.com

Twitter@MiguelNaranjo80

Facebook: José Miguel Naranjo Ramírez

Imagina que te atrae una persona y esa atracción es vista como una enfermedad mental. Que, por amar o vincularte afectivamente, se te niegue la entrada a ciertos lugares o seas objeto de burlas, violencia o exclusión. Esto, por increíble que parezca, fue una realidad cotidiana para muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ antes de los años 70. Y aunque los tiempos han cambiado, todavía hoy la diversidad sexual puede ser motivo de múltiples formas de discriminación, abiertas o encubiertas.

Junio es conocido como el mes del orgullo. No es una fiesta vacía ni un desfile de colores sin historia: se conmemora una lucha de décadas. Un punto clave fue el 28 de junio de 1969, cuando en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, miembros de la comunidad resistieron una redada policial. Aquella noche marcó el inicio de un movimiento revolucionario que dejó claro que nadie debía esconderse por amar diferente. Desde entonces, cada año recordamos que la dignidad, el respeto y los derechos no deberían estar en juego por la orientación sexual o identidad de género.

En México, según datos del INEGI, al menos un 5.1% de la población se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ+. Esto equivale a más de cinco millones de personas que, aunque no deberían tener que exigirlo, reclaman algo tan básico como la igualdad de derechos y una representación respetuosa en todos los espacios, desde el ámbito legal hasta los medios de comunicación.

Sin embargo, aún hay muchos retos. Uno de ellos es la resistencia al uso del lenguaje inclusivo. Cada vez que alguien escribe “todxs” o “todes”, no faltan las críticas que lo reducen a una “moda absurda” o un “atentado al idioma”. Pero el lenguaje no es estático: evoluciona con la sociedad. El lenguaje inclusivo no pretende destruir la gramática, sino visibilizar a quienes históricamente han sido borrados del discurso. Es una herramienta para reconocer la existencia de identidades no binarias y otras expresiones de género. Negarse a su uso no es defender el español: es cerrar los ojos ante realidades que nos incomodan o que simplemente no entendemos.

Otro punto importante es la forma en que muchas marcas “se suben al tren” de la diversidad en junio, pero se bajan en cuanto termina el mes. Cambian sus logotipos a los colores del arcoíris, lanzan campañas “inclusivas” y presumen su compromiso con la comunidad, pero en la práctica no garantizan espacios seguros para sus empleados diversos, ni promueven políticas de inclusión real. A esto se le conoce como “lavado rosa” (o pinkwashing): una estrategia de marketing que usa causas sociales para limpiar la imagen de las empresas, sin un compromiso auténtico detrás. La diversidad no puede reducirse a una estrategia de ventas o a un filtro en redes sociales.

Afortunadamente, ha habido avances. En México, el matrimonio igualitario ya es legal en todo el país. Se han aprobado leyes contra terapias de conversión y existen esfuerzos por reconocer la identidad de género en documentos oficiales. Sin embargo, la violencia sigue siendo una constante. Según datos de organizaciones civiles, México es uno de los países con más crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género en América Latina. El cambio legal es importante, pero el cambio cultural es urgente.

La diversidad sexual no debería ser motivo de debate, sino de respeto. Es parte de lo que somos como humanidad. Negarla o limitarla es negar la riqueza de nuestras diferencias. La apertura hacia la diversidad no exige que todas las personas cambien quiénes son, sino que comprendan que hay otras formas válidas y dignas de existir. Que el amor no necesita permisos ni justificaciones. Y que reconocer los derechos de otros no resta los propios.

La verdadera inclusión no ocurre con logos arcoíris ni con discursos políticamente correctos, sino con acciones constantes, con voluntad para aprender, con empatía, y con leyes que garanticen derechos, pero también con una sociedad que no castigue la diferencia.

Porque la diversidad no se reduce a múltiples colores: se trata de vidas, historias, luchas y dignidad. Y ninguna de ellas debería ser invisibilizada.

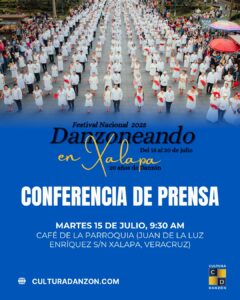

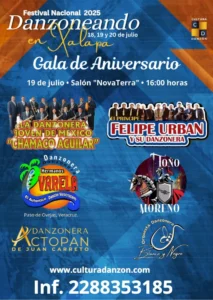

https://yoacuso.com.mx/2025/07/15/xalapa-se-rinde-al-ritmo-del-festival-danzoneando-2025/

https://yoacuso.com.mx/2025/07/15/xalapa-se-rinde-al-ritmo-del-festival-danzoneando-2025/